一

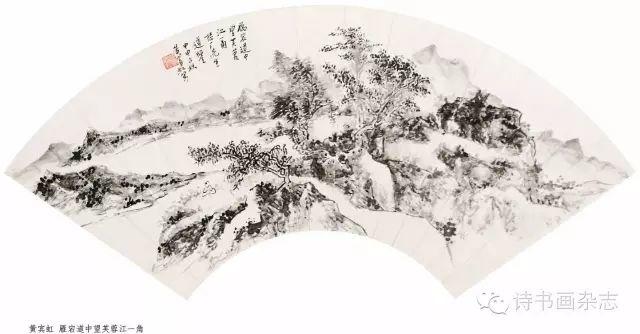

傅雷先生在《对纪念故画家黄宾虹先生百年诞辰及编印画册事意见》中说:“黄氏不仅为吾国现代杰出之山水画家,且为康熙以后数百年来有数之大家。不仅在绘画理论、技法、画家史料方面,多所著述,且于古文字之考证,亦多发明。”又在致友人函中说,黄宾虹“广收博取,不宗一家一派,浸淫唐宋,集历代各家之精华之大成,而构成自己面目”,“在综合前人方面,石涛以后,宾翁一人而已”。傅雷之赞颂、揄扬黄宾虹,不只因为黄宾虹的艺术成就,更在“欲望学术昌明”。昌明什么?

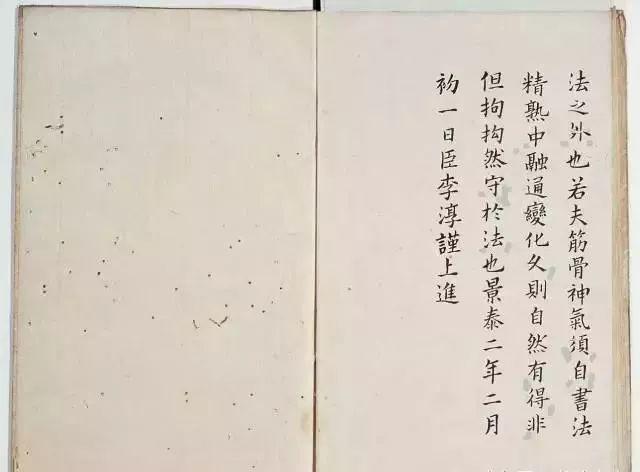

世惟有学殖湛深之士方能知学问之无穷而常惴惴默默,惧一言之失有损乎学术尊严,亦惟此惴惴默默之辈,方能孜孜矻矻,树百年之基。

史之名画家固无一非稔知艺术源流与技术精义者,此其作品之所以必不失其时代意识,所以在历史上必为承前启后之关键也。

对黄宾虹的实践和画学理论的研究,绝不能“作为中国画学转型过程非普遍意义上的存在”而仅仅定位于“富有特殊意义”1的一个个案。何谓“转型”?如何转?转出什么样的“型”?没有人说得清,不过是毫无意义的空洞的时髦词语。诚如傅雷一九三三年就说过的:“艺术应当预言,应当暗示。但预言什么?暗示什么?此刻还谈不到。现代的中国艺术家先把自己在‘人类的热情’的洪炉磨炼过后,把东西两种艺术的理论有一番深切的认识之后,再来说往左或往右去,决不太迟。”中国画的艺术体制,本来是开放的,无可无不可;何况每个艺术家“各道其道”,都是“特殊”。黄宾虹其人其画是一个“特殊”的“存在”;“黄宾虹”的意义却是普遍的。未有“特殊”,何来“普遍”意义?普遍意义就是上面傅雷先生的两段话。

黄宾虹是一位“时代的人物”。“所谓时代的人物者,是=永久的人物+当代的人物+未来的人物。”

傅雷先生说自己“不知举扬为何物”,“提到学术,艺术,我只认识真理,心目中从来没有朋友或家人亲属的位置”,“惟见有真正好书好画,则低徊颂赞,惟恐不至,心有所感,情不自禁”。他初见黄宾虹峨嵋山写生,心中一直“未尝去怀”,又常在宾翁女弟子顾飞处,“获画论高见,尤为心折”。一九四三年经顾飞介绍互通书信,得青城山册页,“感奋莫名”,随即“怂恿”且一手代办八秩纪念画展,“破戒”为作说明,撰《观画答客问》,以及后来推介于中外友人,心仪宾翁,揄扬宾翁艺术,尽心尽力。黄宾虹则视傅雷为“平生一大知己”。两人的学术交谊,中国画史亦不多见。

傅、黄的交谊,基于相互之了解和理解,盖有相同的志趣,相同的感慨。黄宾虹《论中国艺术之将来》中说:

欧风墨雨,西化东渐,习佉卢蟹行之书者,几谓中国文字可以尽废。古来图籍,久矣束之高阁,将于土苴刍狗委弃无遗;即前哲之工巧伎能,皆目为不逮今人,而惟欧日之风是尚。……习艺之士,悉多向壁虚造,先民矩,无由率循。甚或用夷变夏,侈胡服为识时,袭谬承讹,饮狂泉者举国……滔滔不返,宁有底止?挽回积习,责无旁贷,是在有志者努力为之耳。

傅雷一九三一年回国后,也有慨于艺术界“趋时守旧之途虽殊,昧于历史因果,缺乏研究精神”,欲“借触类旁通之功为创造中国新艺术之准备”。下引他对黄宾虹的认知,所谓“惺惺自古惜惺惺”,正可反观傅雷:

……为学亦无所不窥,而于绘画理论,金石文字之研究,造诣尤深。或进一步发挥前人学说,或对传统观点提出不同看法,态度谨严,一以探求真理为依归,从无入主出奴之见羼杂其间。平生效忠艺术,热爱祖国文化,无时无刻不以发扬光大自勉勉人。

造化弄人,时势反复,读之令人太息。

傅雷先生以翻译文学名著享誉,人格力量亦已深入人心,而他关于“艺术良心”的吁求和批评,在当今浮夸虚誉、太多自欺欺人的年代,尤其需要提倡。

所谓“艺术良心”,或可用“真诚纯粹”四字概之。

傅雷说自己“较真”,是“过于认真与做一事就负起责任来的脾气”,“假如敷衍,又时刻存在着犯罪感”。翻译作品,“不精读四五遍决不动手”,“一本书上手,简直寝食不安,有时连打中觉也在梦中推敲字句”,“改的功夫比初译功夫花得更多”,一九五三年重译《约翰·克利斯朵夫》,将此前全新的特别精装本,“除留一部作 样本外,其馀一并烧毁”,以不留原译之错的“污点”。

对大他四十馀岁的黄宾虹,一九五四年四月二十八日函:“……惟小册纯用粗线,不见物象,似近于欧西立体、野兽二派,不知吾公意想中又在追求何等境界。鄙见中外艺术巨匠毕生均在精益求精,不甘自限,先生自亦不在例外……”次日又去信谓:“此次尊寄画件,数量甚多,前二日事冗,未及细看,顷又全部拜观一过,始觉中小型册页内尚有极精品……至国内晚近学者,徒袭八大、石涛之皮相,以为潦草乱涂即为简笔,以犷野为雄肆,以不似为藏拙,斯不独厚诬古人,亦且为艺术界败类。”有委婉的批评,有自责。一九六二年对《黄宾虹年谱》一稿的意见:“宾翁平生作画无虑万数,其中何为杰构,何谓能品,何为练习,何为早年未成熟之作,既未有人研究肯定……似应避免‘大书特书’”,就事论事,态度严谨。

他批评艺术家“轻视艺术”,“缺乏做事的责任心”;厌恶“情面”、“捧场”的风气“窜入艺术界”;“一个人弄艺术,非真实忠诚不可”;“没有艺术良心,决不会刻苦钻研”;“……那些画院派仍是继续地摹古拟古,一般把绘画当作消闲的画家,个个自命为诗人与哲学家,而其作品,只是老老实实地平凡而已”,“……经过了玄妙高迈的艺术光耀着的往昔,如今反而固执地追求西方已经厌倦,正要唾弃的‘物质’:这是何等可悲的事”。…… 责任与执着,失望与期待,古道热肠,“严冷的背后是热情,原则的背后是恕道”。傅聪先生说:“父亲自称始终是中国儒家的门徒,……刚直、诚直、不虚与委蛇,不转弯抹角,不迎合趋附,不‘难得糊涂’。”2孔子说:“狂者进取,狷者有所不为”,如果我们只把傅雷先生视为“狂狷”,当今不已难得了吗?

二

一九四三年五月至一九五四年十一月,傅雷先生致函黄宾虹一百零一通。半数以上为宾翁画展、画册印刷事,少数商榷古书画印,此外为国内外友朋求画和生活起居问候等。讨论中国画理兼评宾翁作品的约二十二通。虽然分量不大,但加上《观画答客问》等,内容关系整个中国画学以及中国画今后道路,眼光开阔,意义深远。

救弊匡正

傅雷先生的心愿是“为了替中国画开辟新路”,故致宾翁第二函即提出“吾国近世绘画式微之因”,就其大者,约有四端:(一)笔墨传统丧失殆尽。(二)真山真水不知欣赏,造化神奇不知捡拾,画家作画不过堆砌前人之残山剩水,工巧且远不及。(三)学者见闻浅陋,渊源茫然。(四)画理画论暧晦不明,纲纪法度荡然无存。修养一道,目为迂阔,诗、词、书、画、道德、学养,不相关连。要之,艺术一道,“世代无穷,倘无性灵、无修养,即无情操,无个性可言。”四个方面包括了中国画的体制、创造原则、创作道路、中国画的精神以及教学的问题,探本穷源,提纲挈领。这是他一贯倡导的艺术家集品格、修养、技巧于一身,不为“浅薄”得成“大道”的思想。放眼当今画坛,救弊匡正,仍不出这个范围。

傅雷的论旨,与黄宾虹的画学思想一一相符。黄宾虹在三四十年代,陆续有《论中国艺术之将来》、《精神重于物质说》、《画学升降大旨》、《画法要旨》、《画谈》等一系列文章发表,在给傅雷的回信中又列近欲付印书目,故傅雷第三函,有“大著各书就所示纲目言,已足令人感奋”,“闻台从有秋后南来讯,届时甚盼而领教益,一以倾积愫”之言。这就是上面所说,二人之交谊,因为相互的了解与理解,有坚实的基础。

笔墨精神——中国画的“天地”

上世纪三十年代,“一个新旧文化交战的年代”,中国艺术往何处去?傅雷回答:“往深处去”——但他又说:“此刻还谈不到往左还是往右。”我以为,十年之后,他已经回答了提出的问题,也就是“深处”的真义:笔墨传统与民族性。依据之一是上面提到的我国近世绘画式微之因第一第三两条:“笔墨传统丧失殆尽”,未能“亲接”“昔贤精神”,以及《观画答客问》:“无笔墨,即无画”。二是《致刘抗》函关于“中国画的天地”和“民族性”的简要阐述——民族性:中国人的灵魂,中国人的诗意,中国人的审美特征。中国画的因素:用笔,用墨,虚实留白,写骨写神,即高度概括性。概括性固然在广义上与近代西洋画有共通之处,实质上仍截然不同,其中牵涉到中西艺术家看事物的观点不同,人生哲学、宇宙观、美学概念的不同。

这是中国画的艺术体制与艺术精神的恰切概括。所以“往深处去”乃是一条传统发展之路,也正是黄宾虹所践行的——究本寻源、继往开来、新生开拓的路向。

“往何处去”的问题,说到底只是一问:中国画如何得在世界艺林葆其高度和独立的地位?寻其结果,唯此一答:“国画民族性,非笔墨之中无所见”,盖“(中国)语言文字不废,国画即万古常新”。(黄宾虹)也就是笔墨实体、笔墨精神。舍此焉有它途!

那个时代的“新旧交战”,偏在内外(中西)的关系,“多元”的情势下,变成无谓的内部论争(一场“笔墨辩论”以及“现代”、“地域性”、“转型”等概念流行,可见端倪)。迷茫与乱方寸,由外转内,多了一层曲折;增此一层曲折,虽曰无谓,实亦有益于思理:激励我们守住慧根,开放法眼,踏踏实实,实行新的“综合”——中国人善于辩证法,而且最彻底;恢复合心目、通内外、以精神为主的笔墨表现力,吸收西方可吸收的有益因素,达到内外(中西)的“再综合”,“深入”之后的再综合,中国画的天地将益广益大。

傅雷先生“以沟通中西画论为己责”,比较各国史迹,参合世界艺术潮流,介绍西方艺术,“乃借触类旁通之功为创造中国新艺术之准备”,“替中国国画开辟新路”,“再综合”无疑是他的心愿。一九四三年十月致宾翁函,已经透露消息:

……有以贾岛黄山温泉诗作题之一幅,设色纯用排比,与西欧印象派作法极肖,此诚为国画辟一新境界……鄙见绘画鹄的当不止于撷取古贤精华,更须为后来开路,方能使艺事日新,生命无穷。拙著(引者按:《中国画论之美学检讨》)第三段所言色彩开拓一节,吾公有极好实验(如贾岛黄山温泉诗一幅所示),正是创新表现。……即或大雅于拙著所言理论上不以为然,实际工作确已昭示此等簇新途径。

一九六一年在给友人的信中,更见端倪:“……深望贤郎于浸淫希腊罗马以及文艺复兴与近代西方风格之后,将来能归国……周游大江南北,遍访废墟遗迹,为中华民族建筑摸出一条路来,建立一个典型。”

技术与精神,一物二体

傅雷先生十分重视技术、功力。空有热情、情感,无补于事。在给朋友的信中,力赞黄宾虹广收博取,浸淫唐宗,集各家之精华之大成,构成自己面目,“所以他一生的面目也最多,而成功也最晚”;同时批评历史上四王以后的画家,只有反抗的热情而没有反抗的真本领真功夫,又不满当代某些人“只取粗笔纵横驰骋一阵,自以为突破前人束缚,可说是心有馀而力不足,亦可说未尝梦见艺术的真天地。结果却开了一个方便之门,给后世不学无术投机取巧之人借作遮丑的幌子”。

傅雷一个重要观点是:“艺术乃感情与理智之高度结合,对事物必有敏锐之感觉与反应,方能言鉴赏;若创造,则尚须有深湛的基本功,独到的表现力。”其倾心于黄宾虹者,这是重要原因之一。

傅雷认为精神与技术,“一物二体”,培养技巧与磨炼思想,是一切艺术家应做的工作。黄宾虹的作品,画面之不同,结构之多方,乃因情而变,为不得不变之结果。常人专宗一家,故形貌常同。黄氏兼采众长,笔墨已入化境,故家数无穷。又说:“一件艺术品,去掉了技术部分,所剩下的还有什么?”“艺术活动本身是一种技术。”“没有技术、才会没有艺术。”“和谐化,风格化,装饰化,理想化……这些都是技术的同义字,而意义的广狭不尽适合。”“人类凭技术,才能用创造的精神,把淡漠的生命中的一切内容为美。”……当我们读到这些,反顾被推为学习榜样的人那些轻视技术、虚张声势的言论,不为之感慨和深思吗?

正因为傅雷“以沟通中西画论为己责”,我们才会理解何以他在《世界美术名作二十讲》中如此不厌其烦地通过对作品的艺术处理、组织技能、表现方法和技术的细致分析,引出技术与境界关系的结论,例如:

拉斐尔的功绩……在于把他感应得来的思想,给它一个形式,使它得以从抽象的理论成为具体的造型美。

由了光暗,伦勃朗使他的画幅浴着神秘的气氛,把它立刻远离尘世,带往艺术的境遇,使它更伟大,更崇高,更超自然。由了光暗,画家能在事物的外表之下,令人窥测到亲切的诗意,意识到一幕日常景象中的伟大心灵状态。

“唯真悟技术之为用,方识性情境界之重要”,蕴涵辩证智慧,实“千古不灭之真理”。

人同此心,心同此理。艺术作品体貌虽殊,在生命或“自然”的一点上,有着基本的或潜在的共通气息。在中外文化交流之日,傅雷先生叹息“我们一般祖先只知高唱其玄妙的神韵气味,而不知此神韵气味之由来”,抱着“介绍异国学艺,阐扬往古遗物”的心愿,一面吁请宾翁为一“启蒙之书”(1943 年),建议有关领导组织真有成就的画家,“彻底研究,把中国画的笔法墨法,整理出一套科学的,有系统的理论与实践的方法”(1955年),他自己则撰写了《世界美术名作二十讲》(1931~1934年)及《中国画论的美学检讨》(《艺术与自然的关系》为此文的第一节。1945 年)。一九五八至一九五九年,又“在精神处于极度痛苦和压抑的状态下”3翻译了丹纳的《艺术哲学》,其“欲替中国国画开辟新路”,“觅求新生之途”,拳拳之心,一刻不曾去怀!

傅雷先生主要精力放在翻译,关于中西画论互相阐发的内容,在上述篇章及通信中,瞥见一麟半爪。然关乎中国画的大旨,值得提出。

用“近代术语”阐释中国画学概念

“笔墨”、“气韵生动”——“表现力”、“生命力”、“生命的韵律”。

“从线条(中国画家所谓用笔)的角度来说,中国画的特色在于每个富有表情的元素来组成一个整体。正因为每个组成分子——每一笔每一点——有表现力(或是秀丽,或是雄壮,或是古拙,或是奇峭,或是富丽,或是清淡素雅),整个画面才气韵生动,才百看不厌,才能经过三五百年甚至七八百年一千年,经过多少代趣味不同,风气不同的群众评估,仍然为人爱好、欣赏。”

“艺术品是用无数‘有生命’的部分,构成一个有生命的总体。”傅雷将笔墨比喻为“生物的细胞”:“笔墨之于画,譬诸细胞之于生物。世间万象,物态物情,胥赖笔墨以外观。六法言骨法用笔,画家莫不习勾勒皱擦,皆笔墨之谓也。无笔墨,即无画。”“用笔”是将近二千年的中国画“内在的,主要的构成因素……缺乏了这些,就好比没有细胞的生物,如何能生存呢”?(按:细胞用喻生命,非指物质,但不由物质,无生命、精神可言。此正是中国传统体、用一贯之义,也是中国艺术之超越性的表述。

“用墨”——“色彩”。

“写骨写神”——“高度概括性”。

但傅雷接着指出:“(高度概括性)固然在广义上与近代西洋画有共通之处,实质上仍截然不同,其中牵涉到中西艺术家看事物的观点不同,人生哲学,宇宙观,美学概念等等的不同。正如留空白(上文说的虚实)一样,中国艺术家给观众想象力活动的天地比西洋艺术家留给观众的天地阔大得多,换言之,中国艺术家更需要更允许观众在精神上在美感享受上与艺术家合作。”当然,这又是阐释之外的“比较”了。

观摩攻错,觅求新生之途

傅雷先生说:“任何学术胥可观摩攻错,觅求新生之途,而观摩攻错又惟比较参证是尚。”他在《世界美术名作二十讲》“莱奥纳多•达• 芬奇”中详细分析画中人物的口唇、脸庞、轮廓、眼睛以至头发、手以及背景,指出蒙娜丽莎的谜样的微笑,“其实即因为它能给予我们以最飘渺、最‘恍惚’、最捉摸不定的境界之故。在这一点上,达•芬奇的艺术可说和东方艺术的精神相契了。例如中国的诗与画,都具有无穷(inf ini)与不定(indéf ini)两元素,让读者的心神获得一自由体会、自由领略的天地。”

在第十四讲伦勃朗之刻版画,他的结论:

仔细辨别起来,版画的趣味,与速写的趣味颇有相似之处。在此,线条含有最大的综合机能。艺术家在一笔中便摄住了想象力,令人在作品之外,窥到它所忽略的或含蓄的部分。……艺术家与鉴赏的观众之间有一种合作的关系。观众可各以个人的幻想去补充艺术家所故意隐晦的区处。因为这种美感是自动的,故更为强烈。

我们可以借用版画来说明中国水墨画的特别美感之由来……

而在第十九讲雷诺兹与庚斯博罗,在比较两个人的艺术手法后,傅雷先生说:

如果用我们中国的论画法来说,雷诺兹心中有画,故极尽铺张以作画;庚斯博罗心中无画,故以无邪的态度表白心魂。

这就使我们想到中国画论“以意命笔”和“无意于画,画自来寻笔墨”的话。清人戴熙《习苦斋画絮》:“有意于画,则笔墨每去寻画;无意于画,画自来寻笔墨。”他从作者作画是否“自然”即“经意”与“不经意”的角度,倾向明白:前者有“刻意”之嫌,所以不及后者。傅雷先生说,画同一个人物的两件作品比较,“我们并非要用以品评两个画家的优劣,而只是指出两个不同的气禀,两种不同的教育,在艺术制作上可有如何不同的结果”。这是就事论事,一种开放的学术态度。

值得注意的,傅雷先生的另一段话:“雷诺兹所谓‘把对象和一种普遍观念接近’。这方法自然是很方便的。他曾屡次采用,但也并非没有严重的流弊。……雷诺兹的手法,是要把他的对象画成一个女神,给她一切必须的庄严华贵,个性的真实在此必然是牺牲了。”又令我们反省:传统中国画的“形象”属于“概念性”的物象,不过多追求“视觉”的感动,流弊为概念化、程式化,尤其人物画,容易失去人物的个性。傅雷先生的比较攻错,确实大有益于中国画的“新生”。

“摹古”与“师造化”—“有我”与“无我”:哲学的提升

傅雷先生认为:“艺术革命有一个永远不变的公式:当一种艺术渐趋呆滞、死板,不能再行表现时代趋向的时候,必得要返回自然,向其汲取新艺术的灵感。”他与宾翁通信伊始,即索求“写生纪游”之作,随即宾翁复信中“尝悟笔墨精神,千古不变,章法面目,刻刻翻新,所谓师古人不若师造化,造化无穷,取之不尽”以及论画中“自然是活,勉强即死”的话,讨论摹古鉴古与师造化的老话题。黄宾虹一向主张学古而不泥古,屡言所变者面貌,不变者精神;善学古人者,学古人之精神。傅雷则观宾翁所寄二画:《墨浓多晦冥》一幅,宛然北宋气象,细审之,则奔放不羁、自由跌宕之线条,固宾翁自己家数;《马江舟次》一作,俨然元人风骨,而究其表现之法则,已推陈出新,非复前贤窠臼,因谓:“先生辄以神似貌似之别为言,兹观二画恍然若有所悟。取法古人当从何处着眼,尤足发人深省。”期间书信往返,其中一段,尤见精彩:

倘无鉴古之功力、审美之卓见、高旷之心胸,绝不能从摹古中洗练出独到之笔墨;倘无独到之笔墨,决不能言写生创作。然若心中先无写生创作之旨趣,亦无从养成独到之笔墨,更遑论从尚法而臻于变法。艺术终极鹄的虽为无我,但赖表现之技术,必须有我;……故艺术无纯客观可言。……古今中外凡宗匠巨擘,莫不参悟造化;而参悟所得则因人而异,故若无“有我”之技术,何从表现因人而异之悟境?摹古鉴古乃修养之一阶段,藉以培养有我之表现法也;游览写生乃修养之又一阶段,由是而进于参悟自然之无我也。

傅雷与黄宾虹,二人的价值观与教学思想,不谋而合4。傅雷先生更由黄宾虹的实践——摹古、写生画稿以及作品——提出“师古人”的要义为“有我”,“师造化”、法“自然”本质是“无我”;“师古人”与“师造化”的关系,乃“有我而无我”。这一哲学的提升,振聋发聩——一般以为“师古人”只是学习古人(当今美术院校学生的临摹,大部分似工匠复制,限于形似与成法),而“写生”的“师造化”,要么模仿对象,或者只是要求写个人的“感觉”。

上面所举的例子——若干中国画学概念的阐释,中西画论比较参证,吉光片羽,仅从《傅雷谈美术》一书检出。今天看来,似乎平实易解,几成“常识”。然傅、黄二先生的见识,实在高于我们或者“超前”我们多多;而他们所批评的“习空谈”、“向壁虚造”的风气,犹滔滔不止。我每读二先生的文章,都会有“今是而昨非”的感觉,同时稍悟时代性=历史+当代+未来的真义。

(刊于《诗书画》杂志2011年第3期[总第3期])

评论前必须登录!

登陆 注册